1993年にユネスコの世界文化遺産に登録された「ブハラ歴史地区」を訪問しました。どうでもいい話ですがブハラって言いにくいですよね。チェコのプラハみたいな感じでつい「ブラハ」って言ってしまいます。イスラム系の国の地名とか人名って言いにくいものや覚えにくいものが多いなという印象です。

ウズベキスタンの観光地と言えば、同じく世界遺産のサマルカンドが有名ですが、ブハラにはサマルカンドよりも古い建物(9世紀〜)があり、旧市街全体が中世の雰囲気を残しています。街の保存状態もかなり良いです。現地の人によれば、史跡の数は世界遺産のサマルカンドやヒヴァに比べても圧倒的に多いとのことです。素晴らしい建築や史跡がたくさん楽しめる観光地だと思います。

この記事では「ブハラ歴史地区」はどういう世界遺産なのか、構成する資産や歴史も踏まえて解説していきます。サマルカンドとはまた違った魅力があります。

世界遺産「ブハラ歴史地区」とは?

ブハラは新市街もありますが、世界遺産の範囲は旧市街です。多くの観光客が訪問するのは旧市街となります。

サマルカンドと同じく古代から栄えた街で、8世紀以降はイスラム世界の経済・文化の中心地でした。

13世紀にサマルカンドと同じくモンゴル軍により徹底的に破壊されたブハラですが、現在でも9世紀のサーマーン朝時代の建物や12世紀のカラハン朝時代の建物など歴代イスラム王朝の資産が残っており、この点が完全に再建されたサマルカンドと大きく違うところかなと。あのモンゴル軍の襲来で建物が壊されなかったのは本当に奇跡的だと思います。

サマルカンドは京都、ブハラは奈良とよく例えられますが、奈良の方が京都よりも古い建物が残ってると考えるとそのイメージは当たってると思います。散策してみると中世の雰囲気を存分に味わうことができます。16世紀にブハラ=ハン国の首都として整備され、現在の旧市街全体の保存状態もとても良いです。

ブハラは9〜19世紀の歴史的なイスラム建築が残っており、都市計画など中央アジアに大きな影響与えた点が評価されたことが理由で、1993年に「ブハラ歴史地区」として世界遺産に登録されました。

| 登録名 | ブハラ歴史地区 (Historic Centre of Bukhara) |

| 国 | ウズベキスタン |

| 登録区分 | 文化遺産 |

| 登録基準 | (2)、(4)、(6) |

| 登録年 | 1993年 |

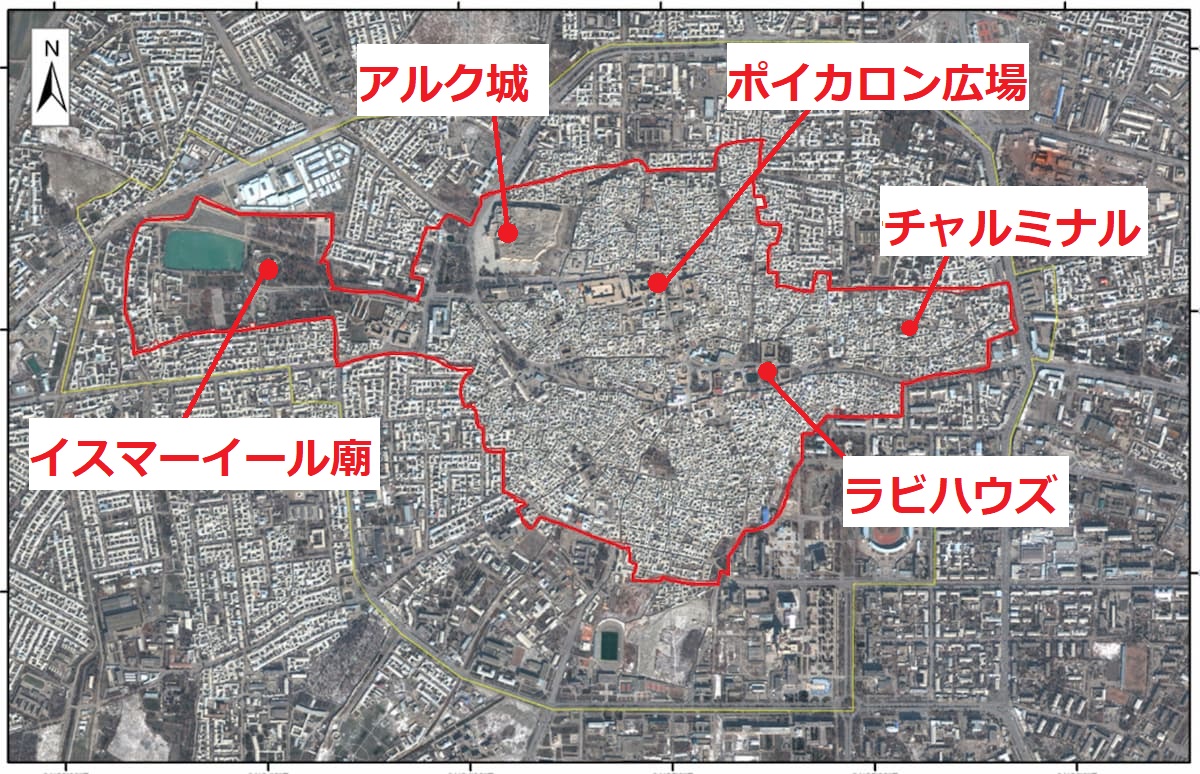

ユネスコのサイトによれば、ブハラ歴史地区の世界遺産範囲は以下の赤線内となります。この中にありとあらゆる史跡が詰まってます。いくつかの施設を地図上に表記しましたが、西にあるイスマーイール・サーマニー廟から東のチャル・ミナルまで大体2.5キロくらいです。徒歩で十分観光可能です。

ブハラの歴史

ウズベキスタンの中央に位置する都市ブハラは、紀元前5世紀頃には成立していたことが分かっています。

サマルカンドと同じようにソグド人(イラン系)の都市国家で、アケメネス朝ペルシアなど強国に支配される中、シルクロードのオアシス都市として発展していきました。

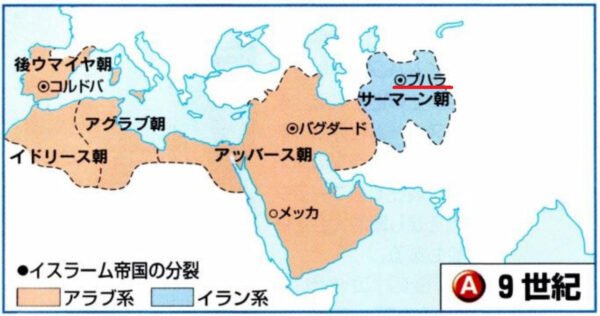

709年アラブ人によるイスラム帝国「ウマイヤ朝」が中央アジアに進出し、ブハラも次第にイスラム化していきました。

9世紀後半になると、当時の支配国「アッバース朝」から土着のイラン系貴族らが自立し、中央アジアに世界史上初のイラン系イスラム王朝「サーマーン朝」を建国しました。サーマーン朝の首都となったブハラは、サマルカンドにかわるイスラム世界の経済・文化の中心として栄え、黄金期を迎えました。

サーマーン朝滅亡後の中央アジアは、「カラハン朝」(トルコ系)、「ホラズム=シャー朝」(トルコ系)と支配イスラム王朝は変わっていきましたが、ブハラは依然として中央アジアの大都市として君臨していました。

13世紀にはモンゴル帝国の侵攻により壊滅、14世紀には「ティムール朝」の創始者ティムールにより再建されました。しかし、ティムール朝の政治・経済の中心は同じく再建された首都サマルカンドが担っていたため、ブハラは以前の大都市の繁栄を取り戻すことはできませんでした。

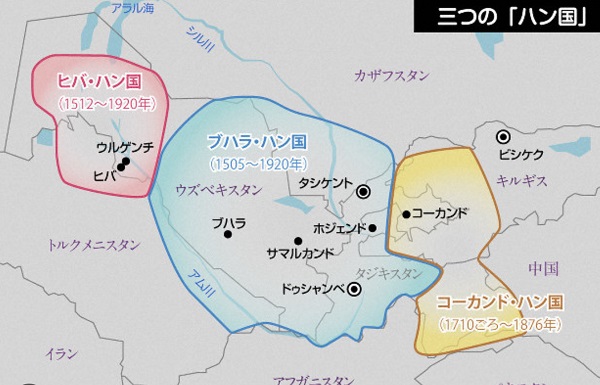

16世紀ティムール朝を滅ぼしたウズベク人(トルコ系)のシャイバニにより「シャイバニ朝」が成立し、その首都となったブハラは再開発され、再び大都市としての地位を築きました。シャイバニ朝に続き、「アストラハン朝」「マンギト朝」とこの地方を支配したウズベク人歴代王朝は首都をブハラと定めていたので、まとめて「ブハラ=ハン国」と言います。この時代は、他にも「ヒヴァ=ハン国」「コーカンド=ハン国」というウズベク人国家が成立し、3ハン国時代と呼ばれています。

19世紀のロシアの南下によりブハラ=ハン国はロシアの保護国となり(国としては滅亡してない)、首都ブハラはロシアの監視下に置かれました。

20世紀には次第に反政府運動が高まり、1918年のロシア革命の影響も相まってブハラ革命が成功すると、ブハラ=ハン国は滅亡し、ブハラは最終的にサマルカンドと同じく「ウズベク・ソビエト社会主義共和国」の都市としてソ連に編入されました。

1991年ソ連解体後は、「ウズベキスタン共和国」が独立し、ブハラは優れた文化遺産を持つ都市として再評価されるようになりました。1993年には旧市街が「ブハラ歴史地区」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

主な構成資産

世界遺産「ブハラ歴史地区」を構成する主な資産を紹介します。9世紀から19世紀までの様々なイスラム建築を楽しむことができます。ブハラ歴史地区はほぼ全て徒歩で観光できると思います(数人乗りのミニバスのようなものは走ってました)。

各資産は詳細記事へのリンクを貼ってあります。

ポイカロン広場エリア

「ポイカロン広場」はブハラ観光の目玉でもある世界遺産エリアです。ここで観るべき構成資産は3つあります。

①カラーン・ミナレット(Kalon Minaret)

②カラーン・モスク(Kalon Mosque)

③ミル・アラブ・マドラサ(Mir-i-Arab Madrasa)

12世紀のカラハン朝時代から残る「カラーン・ミナレット」、16世紀のブハラ=ハン国時代に再建された「カラーン・モスク」、同じく16世紀に建造された「ミル・アラブ・マドラサ」です。広場内でモスクとマドラサが向かい合って建ってます。

ここはライトアップされるエリアで夜も人が沢山いました。ウズベキスタンは治安も良く、夜出歩けるのは嬉しいですね。カラーン・ミナレットの装飾は本当に美しかったです。あとミル・アラブ・マドラサは現在も学校として機能しています。

詳細はこちら。

ラビハウズエリア

中心部にある人工池「ラビハウズ」エリアです。ハウズは池のことです。池をコの字に囲む3つの建物が構成資産となります。

①クケルダシュ・マドラサ(Kukeldash Madrasah)

②ナディール・ディヴァンベギ・マドラサ(Nodir Devonbegi Madrasah)

③ナディール・ディヴァンベギ・ハーンカー(Nodir Devonbegi Khanqah)

池の北側には16世紀の「クケルダシュ・マドラサ」(マドラサとはイスラムの神学校)、東西にはそれぞれブハラ=ハン国の大臣ナディール・ディヴァンベギが17世紀に建造した「ナディール・ディヴァンベギ・マドラサ」と「ナディール・ディヴァンベギ・ハーンカー」(ハーンカーとはイスラムの修行場のこと)があります。

詳細はこちら。

マゴキ・アッタリ・モスク

ラビハウズから少し西にある「マゴキ・アッタリ・モスク」(Magoki Attori Mosque)です。

元々ゾロアスター教の寺院があったのですが、9~10世紀頃にモスクに改築されました。上段と下段に跨って建つ不思議な見た目のモスクです。上段は15世紀半ばに増築された門で、1936年に地中に埋まってた下段の部分が発掘されました。下段のファサードは12世紀カラハン朝時代のものです。

詳細はこちら。

タキ・バザール

ブハラには「タキ」と呼ばれる16世紀のバザールがあります。タキとは丸屋根という意味です。その名の通り複数のドームで覆われたバザールです。元々5つありましたが、現在では3つ残っています。

①タキ・ザルガロン(Toqi Zargaron)

②タキ・テルパクフルシャン(Toqi Telpakfurushon)

③タキ・サラフォン(Toqi Sarrofon)

それぞれのタキにて、スザニや陶器をはじめ様々なものが売られており、観光客や地元の人で溢れていました。

詳細はこちら。

ウルグベク&アブドゥルアズィズ・ハン・マドラサエリア

ポイカロン広場のすぐ近くのエリアです。2つのマドラサが道を挟んで向かい合って建っています。

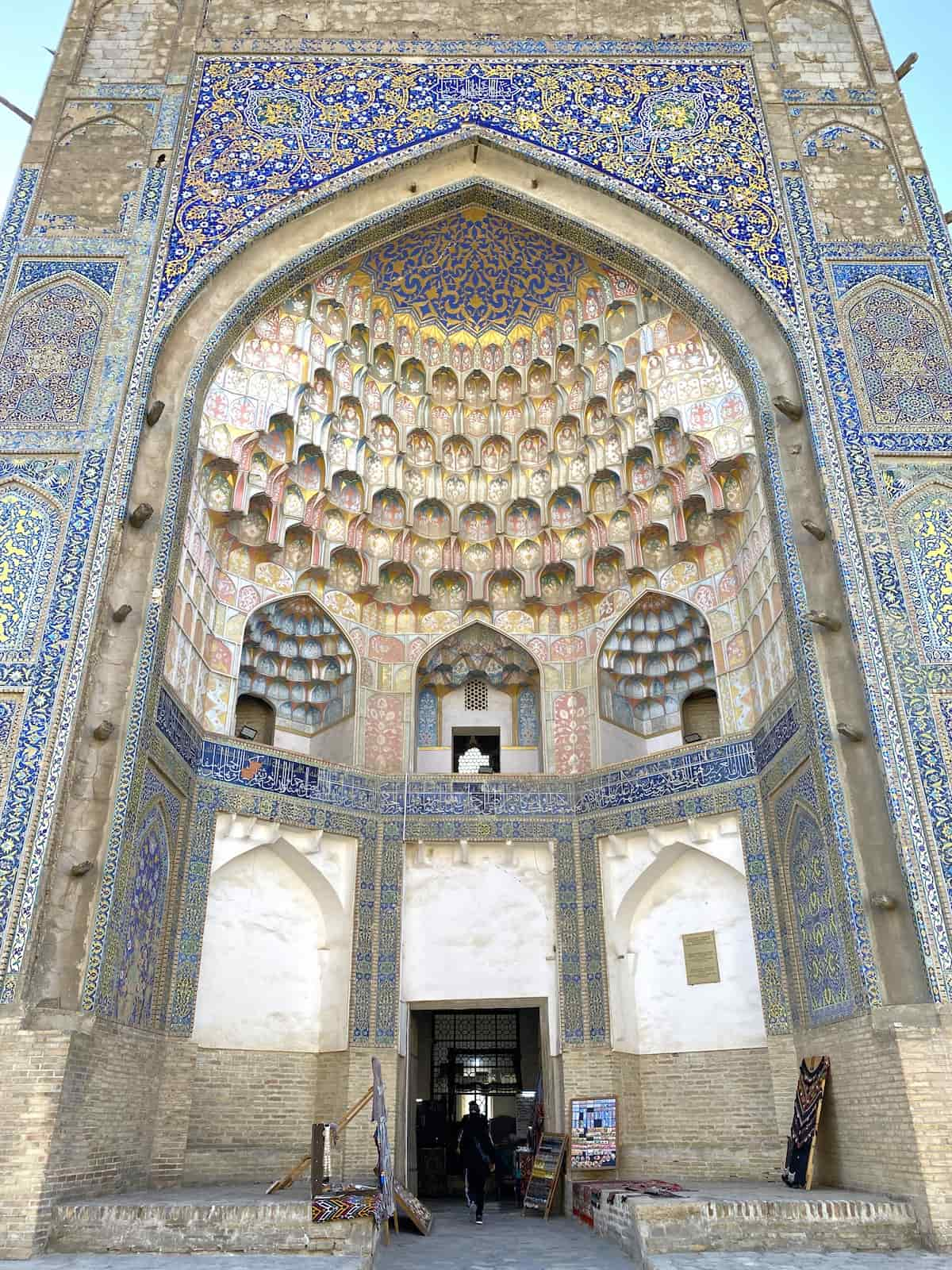

①ウルグ・ベク・マドラサ(Ulugh beg Madrasah)

②アブドゥルアズィズ・ハン・マドラサ(Abdulazizkhan Madrasah)

1417年にティムール朝4代君主ウルグ・ベクにより建造された「ウルグ・ベク・マドラサ」と1652年ブハラ=ハン国時代の「アブドゥルアズィズ・ハン・マドラサ」です。

ウルグ・ベク・マドラサと言えばサマルカンドのレギスタン広場にも同名のマドラサがあり、そちらが有名ですが、ブハラのマドラサの方が数年早く造られました。現存する中央アジア最古のマドラサです。ウルグ・ベク・マドラサの200年以上後に建造されたアブドゥルアズィズ・ハン・マドラサは、装飾が豪華でブハラでも人気の観光スポットです。

詳細はこちら。

アルク城エリア

ポイカロン広場から少し西のエリアです。古代ブハラの発祥地であり、ここに建つ「アルク城」は古代からの歴代ブハラ支配者の居城だったとのことです。あとはブハラでは珍しいテラス式モスク「ボラハウズ・モスク」があります。

①アルク城(Ark Fortress)

②ボラハウズ・モスク(Bolo Hauz Mosque)

アルク城は何度も再建されており、現在観れるのは18世紀のブハラ=ハン国時代に建造されたものです。また、アルク城の前の通りを挟んだ所には、1712年に建造されたブハラ=ハン国君主専用の「ボラハウズ・モスク」があります(ボロハウズとも読まれる)。

詳細はこちら。

イスマーイール・サーマーニー廟

旧市街の1番西にあるのは9世紀から10世紀にかけて造られた「イスマーイール・サーマーニー廟」(Mausoleum of Ismail Samani)です。サーマーン朝2代君主イスマーイール・サーマーニーが建造した、中央アジアに現存する最古のイスラム建築です。他のブハラの世界遺産よりも観光客は少なかったですが、個人的には一番見応えがありました。

元々イスマーイールの父のために建造された廟ですが、後に本人も埋葬され、サーマーン朝の王族の霊廟となりました。タイル装飾の技術がまだない時代であり、レンガのみで美しく装飾された外観が圧巻です。

13世紀のモンゴル軍侵攻の際は地中に埋もれていたため破壊を逃れました。その後何世紀も地中にありましたが、1925年に発掘されました。

詳細はこちら。

チョル・ミナル

旧市街の1番東にある19世紀建造の「チョル・ミナル」(Chor Minor)です。チャル・ミナルと言われたりもします。住宅街の中にポツンと建っています。あまり観光地という雰囲気ではないですが、それがまた良い感じでした。

チョル(チャル)とは4つという意味で、その名の通り4つのミナレットがあります。元々マドラサの門番小屋だったのことです(現在はマドラサはありません)。上に登ることもできます。

詳細はこちら。