クメール王国の寺院遺跡では、サンボー・プレイ・クックなど7世紀頃のプレ・アンコール朝のものから、アンコール・ワットなど12~13世紀頃のアンコール朝のものまで数々の素晴らしい建築物やレリーフを見ることができます。時代が経つにつれ、寺院の形態や建築材も変遷しています。

この記事ではクメール王国の遺跡観光をより楽しむために知っておくべき見どころを6つ紹介します。

クメール王国の時代別遺跡一覧

見どころの紹介の前に、まず時代別(首都別)での主なクメール王国の遺跡一覧です。世界遺産でない遺跡も含んでいます。

首都イーシャーナプラ時代(7〜9C初頭)

クメール王国のプレ・アンコール朝(真臘)時代です。イーシャーナプラは現在のコンポントムにあった都城で、そこにある世界遺産サンボー・プレイ・クックはクメール王国最古の寺院遺跡です。またアンコール地域にもクメール最初のピラミッド寺院アック・ヨムが造られました。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 7C〜 9C初頭 | サンボー・プレイ・ クック寺院地区 イーシャーナヴァルマン1世 | 平地 展開 | レンガ |

| 7C | アック・ヨム | 平地 ピラミッド | レンガ |

首都ハリハラーラヤ時代(802~889年)

ジャヤヴァルマン2世がプノン・クーレンにて即位を宣言し、クメール王国のアンコール朝がはじまりました。首都がアンコール地域のハリハラーラヤへ移り、プリア・コー、バコン、ロレイという現在ロリュオス遺跡群と呼ばれる寺院群が造られました。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 9C | プノン・クーレン ジャヤヴァルマン2世 | 山岳 展開 | レンガ |

| 9C後半 | プリア・コー インドラヴァルマン1世 | 平地 展開 | レンガ |

| バコン インドラヴァルマン1世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 | |

| ロレイ インドラヴァルマン1世 ヤショーヴァルマン1世 | 平地 展開 | レンガ |

首都ヤショーダラプラ時代(889~928年)

ヤショーヴァルマン1世によりヤショーダラプラへ遷都されました。ヤショーダラプラは今のアンコール・トムあたりに築かれた都城です。この時代に砂岩の寺院が少しずつ増えました。プレアヴィヒアはタイとの国境沿いにある世界遺産です。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 9C末 | プノン・バケン寺院 ヤショーヴァルマン1世 | 山岳 ピラミッド | 砂岩 レンガ |

| プノン・クロム ヤショーヴァルマン1世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 レンガ | |

| プレアヴィヒア ヤショーヴァルマン1世 | 山岳 展開 | 砂岩 | |

| 10C 初頭 | プラサット・クラヴァン ハルシャヴァルマン1世 | 平地 展開 | レンガ |

| バクセイ・チャムクロン ハルシャヴァルマン1世 | 平地 ピラミッド | レンガ |

首都チョック・ガルギャー時代(928〜944年)

一時的にアンコール地域から遠方のチョック・ガルギャーに遷都された時代です。ここで造られた寺院群はコー・ケー遺跡群で、2023年に世界遺産になりました。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 10C初頭 | コー・ケー遺跡群 ジャヤヴァルマン4世 | 平地 一部ピラミッド | 砂岩 レンガ |

首都ヤショーダラプラ時代(944~1190年)

ヤショーダラプラに再遷都され、寺院がたくさん造られた時代です。プレ・ループはアンコール朝最後のレンガ建築です。バンテアイ・スレイ以降は砂岩がメインの建築材料となりました。アンコール朝全盛期のスーリヤヴァルマン2世時代にアンコール・ワットが造られました。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 10C 中頃 | プラサット・バッチュム ラージェンドラヴァルマン2世 | 平地 展開 | レンガ |

| 東メボン ラージェンドラヴァルマン2世 | 平地 ピラミッド | レンガ | |

| プレ・ループ ラージェンドラヴァルマン2世 | 平地 ピラミッド | レンガ | |

| バンテアイ・スレイ ラージェンドラヴァルマン2世 ジャヤヴァルマン5世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| 11C 初頭 | タ・ケウ ジャヤヴァルマン5世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 |

| 南北クリアン ジャヤヴァルマン5世 スーリヤヴァルマン1世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| ピミアナカス スーリヤヴァルマン1世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 | |

| 11C 中頃 | チャウ・スレイ ・ヴィヴォル スーリヤヴァルマン1世 | 山岳 展開 | 砂岩 |

| 大プリア・カン スーリヤヴァルマン1世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| 西メボン スーリヤヴァルマン1世 ウダヤーディティヤヴァルマン2世 | 平地/展開 | 砂岩 | |

| クバール・スピアン ウダヤーディティヤヴァルマン2世 | 山岳 | 砂岩 | |

| バプーオン ウダヤーディティヤヴァルマン2世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 | |

| 12C 初~ 中頃 | アンコール・ワット スーリヤヴァルマン2世 | 平地 ピラミッド | 砂岩 |

| ベンメリア スーリヤヴァルマン2世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| トマノン スーリヤヴァルマン2世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| チャウ・サイ・ テヴォーダ スーリヤヴァルマン2世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| プリア・パリライ スーリヤヴァルマン2世? | 平地 展開 | 砂岩 | |

| プリア・ピトゥ スーリヤヴァルマン2世? | 平地 展開 | 砂岩 | |

| バンテアイ・サムレ スーリヤヴァルマン2世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| ワット・アトヴィア スーリヤヴァルマン2世 | 平地 展開 | 砂岩 |

首都アンコール・トム時代(1190〜1431年)

12世紀末にベトナムのチャンパ王国により首都ヤショーダラプラが陥落しました。その後ジャヤヴァルマン7世がアンコールを再興し、都城アンコール・トムを建設しました。ジャヤヴァルマン7世は熱心な大乗仏教信者であったため、この時代は仏教寺院がたくさん建設されました。また、ピラミッド式の寺院が造られなくなった時代です。

| 年代 | 遺跡名/創設者 | 形態 | 主な材料 |

|---|---|---|---|

| 12C末 ~13C初頭 | タ・プローム ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 |

| プリア・カン ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| バイヨン ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| 象のテラス ジャヤヴァルマン7世 | 平地 | 砂岩 | |

| ライ王のテラス ジャヤヴァルマン7世 | 平地 | 砂岩 | |

| プラサット・スゥル・ プラット ジャヤヴァルマン7世 | 平地 | ラテライト | |

| ニャック・ポアン ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| タ・ソム ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| スラ・スラン ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| バンテアイ・クデイ ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| クロル・コー ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 | |

| バンテアイ・チュマール ジャヤヴァルマン7世 | 平地 展開 | 砂岩 |

見どころ①:寺院の形態

遺跡観光の見どころ1つ目は寺院の形態です。

寺院が建てられている場所ですが、「平地式」と「山岳式」に分かれます。平地にあるか山にあるかの違いです。基本は平地式が多いですが、一部山の頂上に建てられた山岳式があります(プノン・バケンやプレア・ヴィヒアなど)。

さらに寺院の形態として「ピラミッド式」と「展開式」があります。ピラミッド式はその名の通り何段も基壇を重ねてピラミッドが造られており、頂上に祠堂が複数建てられています。中心にある中央祠堂は、古代インドの世界観の中で中心にそびえる聖なる山「須弥山」を表現しています。展開式はピラミッドは造られず、祠堂や他の建物が大体同じ高さで並んでいる通常の寺院です。時代的には展開式→ピラミッド式→展開式と変化しています。

ピラミッド式寺院は頂上へ登れば良い眺めを楽しめるのが嬉しいです。特にプノン・バケン寺院は山岳ピラミッド式で、頂上からアンコール地域を広く見渡せます。夕日のスポットとしても有名です。

見どころ②:寺院内の建物の種類

遺跡観光の見どころ2つ目は、寺院内の建物の種類です。

寺院には複数の建物があり、祠堂が中心となって構成されています。祠堂は複数ある場合がほとんどです。その場合は真ん中に大きな中央祠堂が建てられていることが多いです。

初期の寺院は祠堂が複数並んでいるだけのシンプルな伽藍配置ですが、時代が経つにつれ、回廊や周壁なども造られ、複雑な伽藍へと移行していきました。

【祠堂】

寺院の中心的な建物。かつて内部にはシヴァ神やヴィシュヌ神などヒンドゥー教の神々が祀られてたが、現在では仏像が置いてあることも多い(カンボジアは現在仏教国)。シヴァ神の化身であるリンガが祀られていることもある。

【塔門】

寺院の門。塔門とか楼門など呼び方は資料によって違う。複数あるが、基本は東が正門となる。アンコール・ワットは例外的に西が正門。塔門は破風に美しいレリーフが描かれてることが多いのでそこが注目ポイント。

【経蔵】

経文や宝物を納める建物。左右対照で位置することが多い。

【僧坊】

僧侶の生活の場。

【回廊】

大き目の伽藍の寺院で見られる。祠堂を繋げていたり、祠堂の周りを取り囲むように造られることが多い。アンコール・ワットやバイヨンの回廊に描かれたレリーフが有名。建築の技術的な問題で、回廊の横幅は狭い。

【周壁】

寺院を取り囲む壁。寺院によっては何重にも造られている。崩れかかっているものも多い。大体ラテライトという硬質の建築材で造られている。

【テラス】

バイヨンやプリア・カンなど大きめ寺院で見られる。寺院ではないが、アンコール・トム内の王宮跡前にある象のテラスが有名。

【聖池】

建物ではないが寺院の敷地内でよく見られる。沐浴場として使用された。また、クメール王国にとって池は農業を支えるために必要な貯水施設であり、王権の治水技術を示す宗教施設でもある。実際巨大な貯水池も作られており、東バライ(現在は枯れている)や西バライなどがある。クメール王国と水は非常に深い関係がある。

見どころ③:建築材料

遺跡観光の見どころの3つ目は建築材料です。

建物に使われる主な建築材は「レンガ」と「砂岩」です。どちらが使われているかで見た目の印象が全く変わるので、注目して遺跡を観光してみるととても面白いです。

初期の寺院はレンガがメインで、一部に砂岩が取り入れられたりしています。10世紀頃のバンテアイ・スレイ以降砂岩がメインとなりました。砂岩に彫ったレリーフの方がレンガのレリーフよりも綺麗に残っています。

土台や周壁、建物の見えない部分には主に「ラテライト」が使われています。他にも部分的に木材や漆喰なども使われています。

【レンガ】

クメール王朝初期のメイン建築材。レンガは全て粘土を窯で焼いて造られ、レリーフはレンガに直接、または上から漆喰を塗って彫られた。コンポントムにあるサンボー・プレイ・クック寺院やアンコール遺跡のプレ・ループなどは、ほぼレンガで造られている。

【砂岩】

10世紀のバンテアイ・スレイ以降メインの建築材となる。山岳地帯であるプノン・クーレンより切り出されて川を使って運ばれた。レリーフは直接彫られる。主に灰色砂岩だが、他にも赤色砂岩や緑色砂岩などがあり、赤砂岩はレリーフ堀りに非常に適している。それらを使ったバンテアイ・スレイの最近掘ったかのような美しいレリーフは必見。

【ラテライト】

熱帯雨林の地域に分布する土壌。硬くレリーフを掘るのには適していないため、クメール王国の建築では主に周壁やピラミッドの基壇、建物の土台などの基礎部分に使用された。

【木材】

建物の開口部分などに部分的に使われてることがある。また、初期〜中期の寺院の細長い建物では屋根に使われることも多かった。

【漆喰】

世界各地で見られる建築材料。クメール建築ではレリーフを施すためにレンガの上に塗られた。耐久性がないため、現在は大部分が剥がれ落ちている。ロリュオス遺跡のプリア・コーは建設当時は全ての祠堂に漆喰が塗られており、今でもその形跡が見られる。

見どころ④:迫り出し構造

遺跡観光の見どころの4つ目は建築の構造部分です。

クメール建築は基本的にレンガや砂岩を積んでいく技法のため、壁は厚くできますが、屋根を架けることが難しいです。

そのため屋根を架ける時は、レンガや砂岩を少しずつずらして積んでいく「迫り出し構造」が採用されています。インドから伝わった技法です。

建物内部で見上げてみるとレンガや砂岩をずらしながら積まれてる様子がよく分かります。

迫り出し構造の欠点は、内部空間を広げる場合、それに準じた高さが必要になることです(少しずつずらして積んでいくので)。そのため空間の広さには限界があり、壁と壁の間は最大でも幅3〜4m程度しか確保できません。

また、開口部にも迫り出し構造が見られます。開口部は上部に長い枠材が横に架けられていますが、枠材の上部の建築材を迫り出しアーチにすることで三角形の隙間ができ、荷重が枠材に直にかからないような工夫がされています。西欧の建築で見られるアーチ構造とは全く違うので興味深いです。

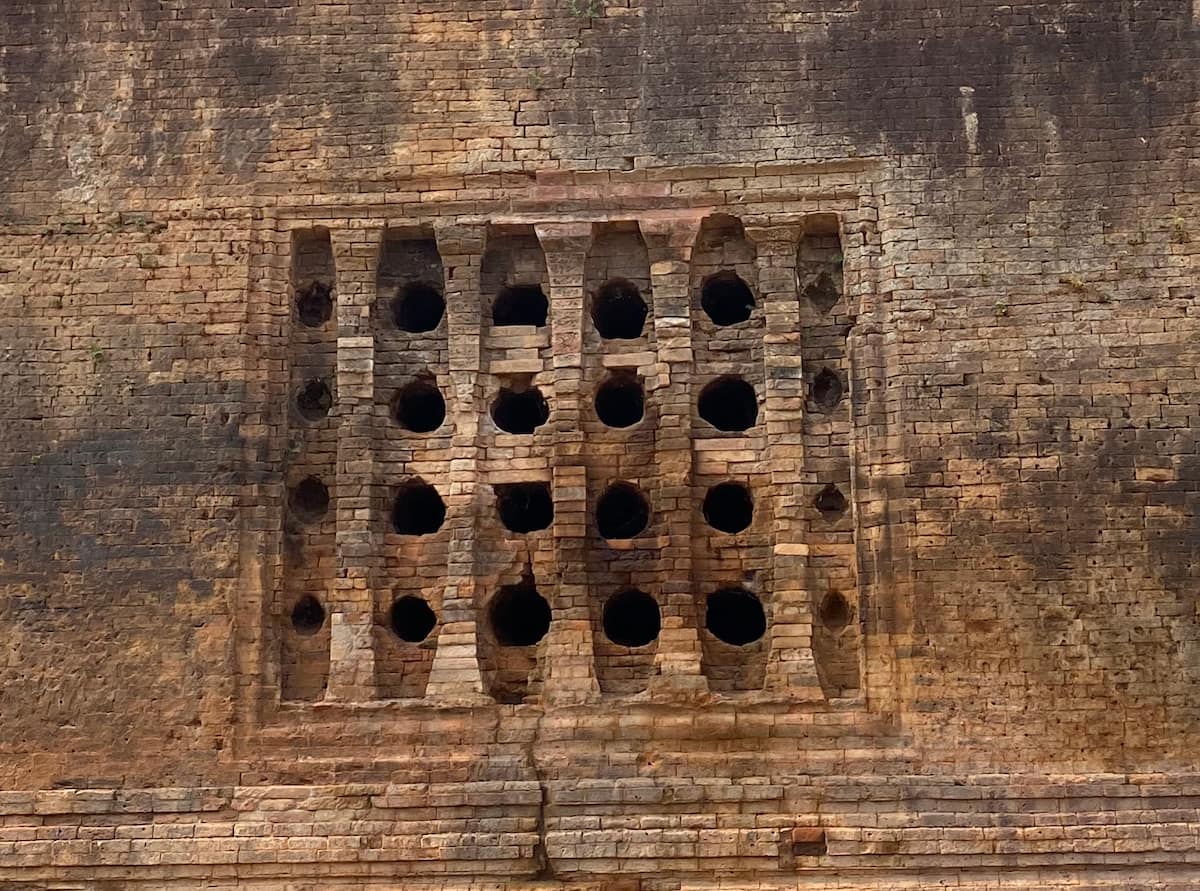

見どころ⑤:窓

遺跡観光の見どころの5つ目は窓です。

寺院の回廊などで見かける窓に注目してみると面白いです。窓は通風や彩光の役割以外に、壁の重々しい感覚を消し去るなど、寺院全体のプロポーションを整える役割もあります。

【連子状窓】

砂岩の柱の上に砂岩の横材を載せてできた開口部を数本の格子で支えたもの。アンコール・ワットはじめ、たくさんの寺院で見られる。単にデザインとして用いられることも多く、その場合は開口はされていない。

【くり抜き型窓】

レンガや砂岩の壁に規則的に穴を開けて作られた窓。

【スリット状窓】

レンガやラテライトの壁から部分的に建築材を抜いて作れた窓。初期〜中期によく見られる技法。

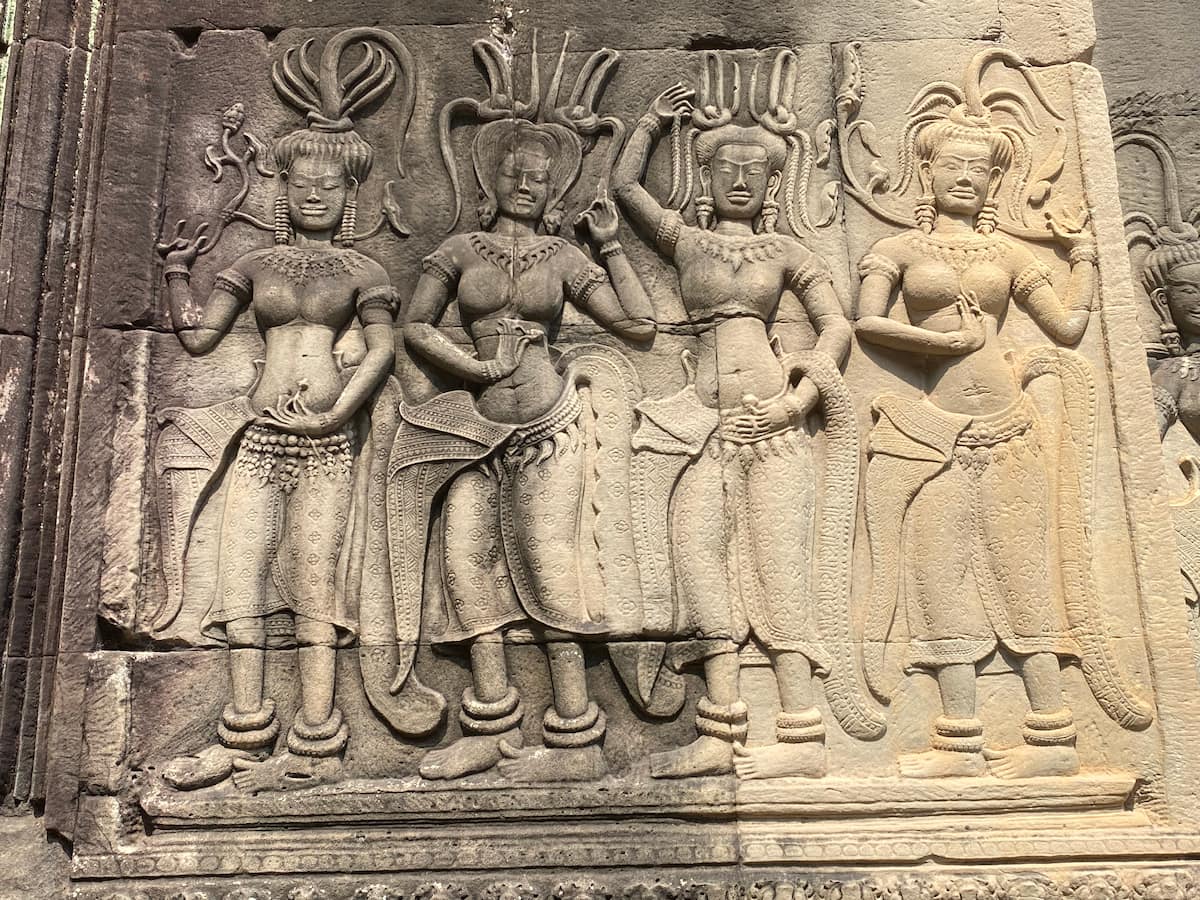

見どころ⑥:レリーフ

遺跡観光の見どころの6つ目はレリーフです。

クメール王朝の建築の最大の見どころは至る所に施されたレリーフと言っても過言ではありません。

特に「デバター」と呼ばれる女性像(女神像)は多くの寺院の建物に掘られており、それぞれ表情や仕草も異なり、見応えがあります。

他にもアプサラのダンサーやヒンドゥー教の神々も至る所にレリーフとして掘られています。ヒンドゥー教は多神教なので様々な神がいますが、少し知識として知っておくと遺跡観光がより楽しくなると思います。

また、アンコール・ワットとバイヨンの回廊には、壁一面にレリーフが施されており圧巻です。アンコール・ワット第一回廊には「ラーマーヤナ」「マハーバーラタ」「乳海攪拌」などのインドの叙事詩が壁一杯に掘られています。バイヨンの第一回廊にはクメール人の生活や戦争が描かれており、当時の様子を想像することができます。

以下ではクメール寺院に描かれている神々をはじめとしたキャラクターをいくつか紹介します。

【デバター】

多くのクメール建築の祠堂や回廊などに見られる。女官がモデルだが、女神の意味も持つ。特にアンコール・ワットは2000を超えるデバターの美しいレリーフがあり、これを見るだけでも行く価値あり。

【アプサラス】

インド神話における水の精。デバターよりも小さく彫られている。可愛らしい女性の姿をしており、アプサラダンスを踊ってる。プリア・カンの13人のアプサラスは必見。

【シヴァ神】

ヒンドゥー教三大主神の1つ。破壊と創造の神。聖カイラス山に住む。額に第三の目を持ち、ナンディン牛に乗る。クメール王朝の寺院ではシヴァ神の象徴である「リンガ」(男根)の形で祀られることが多い。リンガは基本的に「ヨニ」(女性器)とセットになっている。

【ブラフマー神】

ヒンドゥー教三大主神の1つ。宇宙の創造神。4面の顔を持つ。クメール王朝の寺院では人気がなく、あまり描かれてない。

【ヴィシュヌ神】

ヒンドゥー教三大主神の1つ。世界維持の神で、天・空・地を3歩で歩くことができる。怪鳥「ガルーダ」に乗っている。10種類もの化身(アヴァターラ)として聖典や神話に登場する。インドの叙事詩「ラーマーヤナ」の主人公ラーマ王子や「マハーバーラタ」のクリシュナはヴィシュヌ神の化身。

【ラクシュミー】

美と繁栄の神。ヴィシュヌ神の妻。インドでは理想的な女性として人気。「乳海攪拌」では、神々と阿修羅がアムリタ(不老不死の薬)を求めて海をかき回すとその中から現れたとされる。

【シンハ】

獅子。主にレリーフではなく像で見られる。祠堂の入口に配置されていることが多い。

【ナンディン】

シヴァ神が乗る聖なる牛。主にレリーフではなく像で見られる。

【ガルーダ】

ヴィシュヌ神が乗る怪鳥。体は人間の姿で、頭とクチバシ、翼はワシの形。ヴィシュヌ神とセットで描かれてることも多い。「ナーガ」の天敵。

【ナーガ】

不死のシンボルとされる蛇。レリーフ以外にも寺院の参道の欄干でも見られる。

【カーラ】

時間を象徴する神。ほとんどの場合顔のみで描かれる。多くの建物の開口のまぐさなどで見られる。クメール寺院で一番よく見かけるキャラクター。

【ハヌマーン】

猿の神。体の大きさを自由に変えたり空を飛べたりする。「ラーマーヤナ」でラーマ王子に忠誠を尽くす者として登場。シータ姫を助けるために活躍。レリーフではハヌマーン以外の猿が描かれていることもある。