2024年4〜5月のポルトガル旅行記です(料金などは2025年9月時点のものを分かる範囲で記載してます)。

リスボンの「国立タイル博物館」(国立アズレージョ博物館)を訪問しました。

ポルトガルを旅していると街中をはじめ、教会や駅など至るところで美しい装飾タイルを見かけます。これらの装飾タイルはポルトガルでは「アズレージョ」と呼ばれており、ポルトガル文化に根付いています。ポルトガルはアズレージョ抜きには語れないです。アズレージョは観光の楽しみの1つでもあります。

今回リスボンで訪問した国立タイル博物館(国立アズレージョ博物館)では、15世紀から現代までの様々なアズレージョが展示されています。この記事ではアズレージョの歴史や国立タイル博物館の見どころを解説していきます。

アズレージョの歴史

アズレージョ(azulejo)はポルトガルの建物などに使われる装飾タイルのことで、ポルトガル語の「azul」(青)、またはアラビア語の「al zulayj」(小さな磨かれた石)に由来すると言われています。

ポルトガル各地でたくさん見ることができます(以下の写真はクリックすると拡大します)。

装飾タイルと言えばイスラムを連想しますが、まさにアズレージョの起源はイスラム文化にあります。

12世紀頃の西アジアや中央アジアのイスラム圏ではタイル装飾の文化が定着しており、その技術は13世紀頃イスラム勢力によりイベリア半島に持ち込まれました。当時のイベリア半島はカトリック勢力とイスラム勢力が争い合う「レコンキスタ」(イスラム勢力を排除しようとするカトリックの運動)の時代でした。

14世紀頃レコンキスタがどんどん進み、カトリック勢力がイスラムから領土を奪還してく中で、装飾タイルの技術がスペインに伝わり、セビーリャがタイル産業の主要産地となりました。

ポルトガルに装飾タイルが伝わるのは15世紀頃になります。当時のポルトガル王国アヴィス朝のマヌエル1世がスペインのセビーリャから輸入したのが始まりとされています。装飾タイルは、ポルトガルではアズレージョ、スペインではアスレホと呼ばれようになりました。

アズレージョはポルトガルの文化に根づき、建築の主要な要素として時代とともに独自に進化していきました。鮮やかな色彩が可能になり、またイスラムのような幾何学模様や植物模様以外にも人物画や宗教画、風景画もタイルで表現されました。宮殿や教会以外にも庶民の住宅や駅でも見られるようになりました。

アズレージョは現在もなお国民に愛され続けているポルトガルの代表的な芸術工芸です。

国立タイル博物館への行き方・料金

リスボンの国立タイル博物館(国立アズレージョ博物館)は、1965年に設立されました。元々あった修道院を改装している建物です。展示が豊富で、アズレージョに興味がある人は行ったら絶対楽しめる博物館だと思います。

国立タイル博物館はリスボン中心部から少し東に位置しており、バスで行くことができます。Google mapで路線検索できます。「Igreja Madre Deus」停留所から徒歩2分です。

博物館の入口です。場所のせいか少し遅めの時間のせいか分かりませんが、全く混んでませんでした。

2024年4月時点では入場料金は8ユーロでしたが、現在は少し値上がりして10ユーロです(2025年9月調べ)。詳細は公式サイトにて。

リスボアカードがあれば無料で入れます。リスボアカードの詳しい解説はこちらから。

また、旅行・レジャーの予約サイトKLOOKでもチケットを購入できます。日本語サイトなので安心です。→KLOOKで予約!

国立タイル博物館の営業時間は10時00分~18時00分で、月曜は休館日です。

豊富なアズレージョの展示

国立アズレージョ博物館には、15世紀から現代までの様々なアズレージョが時代ごとに分かれて展示されています。また、元々修道院だったので教会や回廊もあり、こちらも見どころです。

15世紀の初期アズレージョ

15世紀の初期アズレージョです。初期はスペインのセビーリャから輸入していました。いかにもイスラムらしいデザインです。

デザインを掘ってから色付けされてます。かなり凝っているなーと。

こんなのもありました。渾天儀です。天体の動きを観測する機器であり、航海に使われました。マヌエル1世の紋章でもあります。

セビーリャ産のアズレージョはポルトガルの街中ではあまり見かけないですね。コインブラの旧大聖堂には一部当時のものが残っています。

16~17世紀のアズレージョ

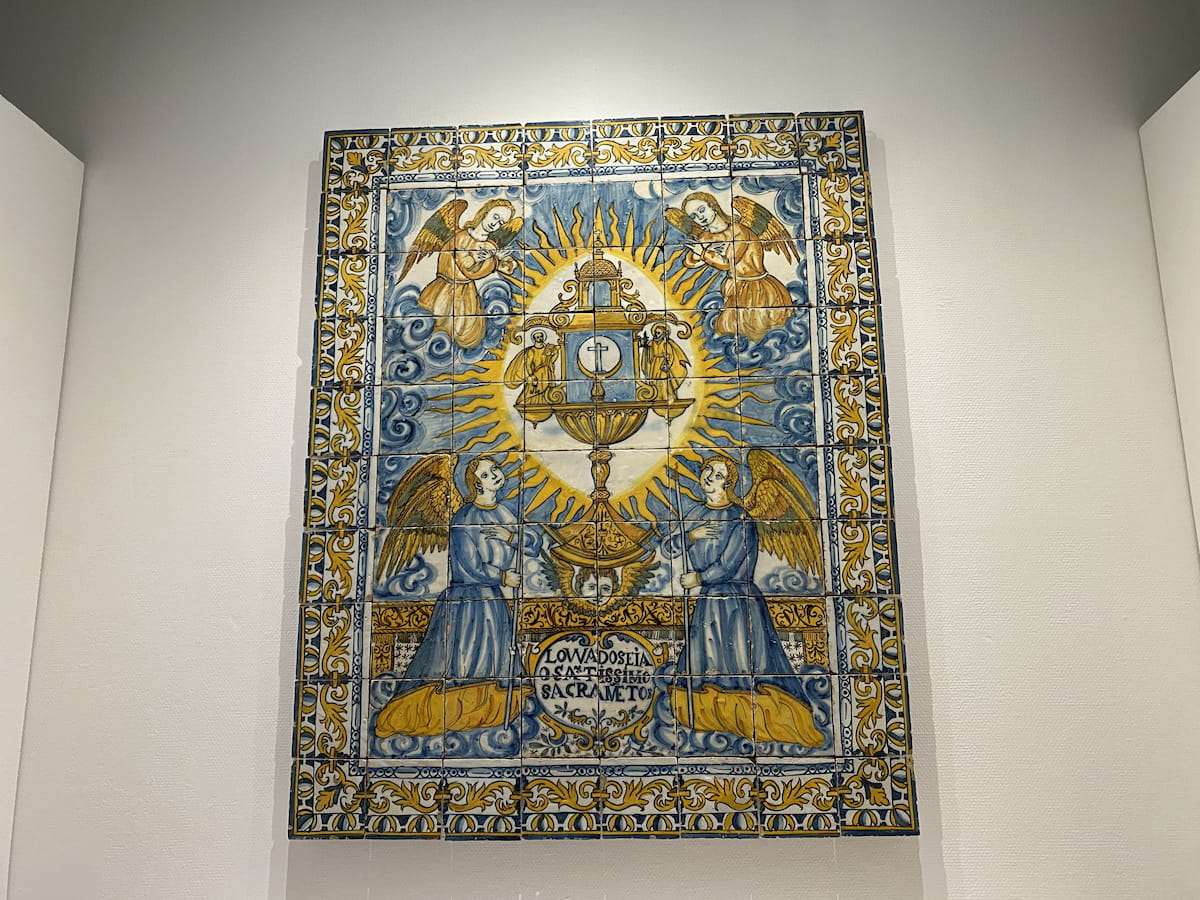

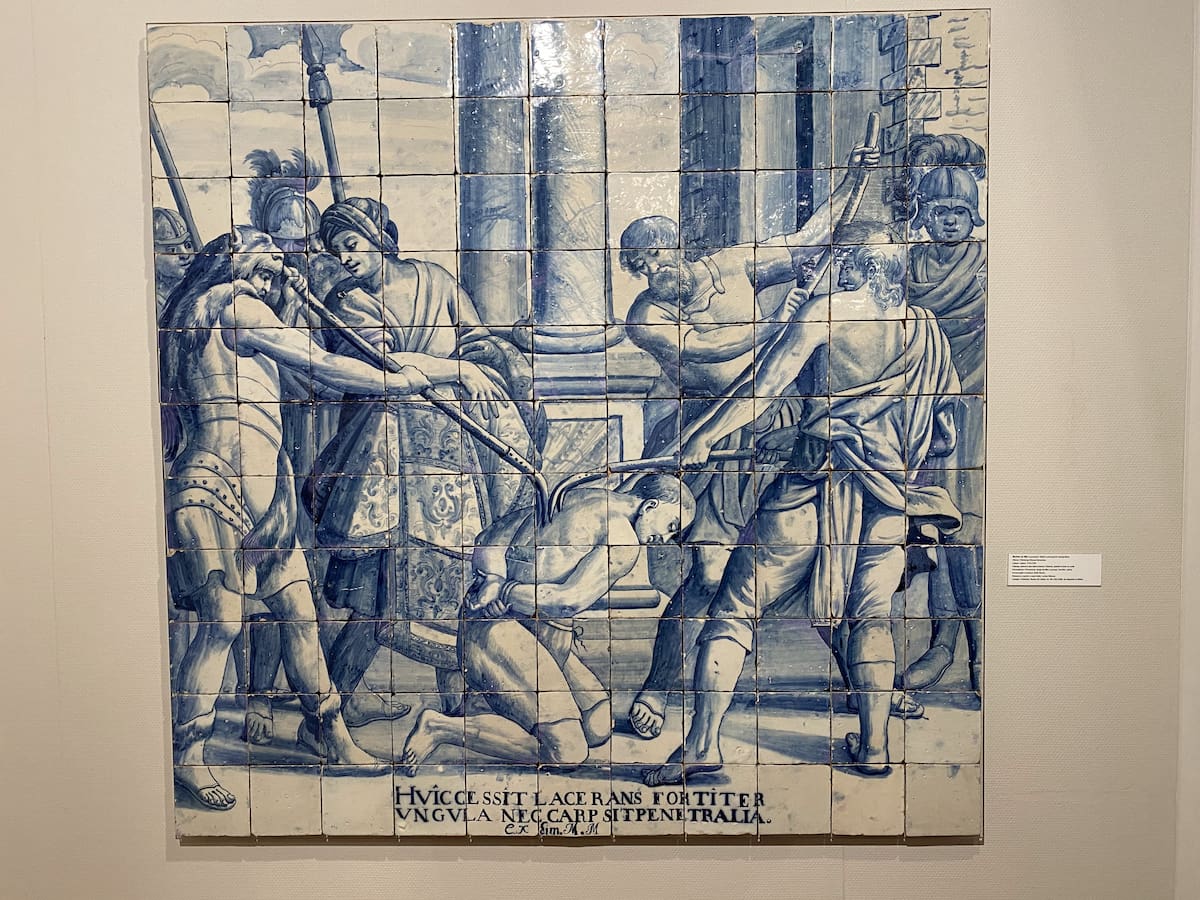

16世紀になると、イタリアやスペインから職人がやってきて国内での生産が始まりました。また彼らはルネサンス期に生まれたマヨルカ焼の技術をもたらしました。鮮やかな色彩でタイルに絵を描く手法が確立され、人物画や宗教画などが描かれるようになりました。

タイルで1つの絵が表現されています。かなり大きいです。色も綺麗ですね。

17世紀後半には植民地のブラジルなどでも需要が高まり、大量生産されるようになりました。それに対応するように模様の反復化、色は青のみ、または青&黄など画一的になっていきました。

18世紀以降のアズレージョ

この部屋ではアズレージョの作り方のビデオが流れており、とても興味深かったです。

白地に青の「デルフトブルー」のアズレージョが展示されていました。ポルトガルを旅していると一番見かけるタイプかもです。中国の磁器に影響を受けたデルフト焼きが17~18世紀にオランダで流行り、その影響で17世紀後半頃にポルトガルでもデルフトブルーのアズレージョが作られ始めました。

時代とともにアズレージョは大衆化していきます。もはや描く内容は何でもありという感じです。

時計のアズレージョです。これは展示というより、普通に時計として機能していました。めちゃお洒落です。

現代アート的なアズレージョもあります。

教会と回廊

国立アズレージョ博物館の見どころは展示だけではありません。元々修道院だったので、教会や回廊もあります。

まずは教会です。入口左右にはしっかりアズレージョがあります。

内部はめちゃ豪華。ポルトガルの教会は金がたくさん使われてることが多く、それは17世紀末に植民地ブラジルで金鉱が発見されたためです。

周壁にはアズレージョがあります。ポルトガルならではの教会という感じです。

教会とはまた別の場所に小さな回廊もあります。

回廊の壁は、青と黄を使った幾何学模様のアズレージョで埋め尽くされています。回廊も小さいので全体的に可愛らしい感じがします。

博物館を見終わった後は併設のカフェへ。店内でもアズレージョがいい感じに使われています。修道院の何かしらの施設を利用しているのかなと思います。

アズレージョ博物館の最後はこの1杯で〆ました。

まとめ

国立タイル博物館(国立アズレージョ博物館)の見どころまとめです。

- アズレージョが時代ごとに展示されていて分かりやすい

- 展示の数が半端ない

- タイル好きな人は行くべき場所

- 展示だけでなく、教会や回廊も見どころ

- 観光の所要時間は1時間くらい